Традиционно, во второй четверг марта проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню почки. В этот день 13 марта 2025 года состоялись крупные конференции, посвященные данному событию, сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и столице Республики Башкортостан — городе Уфа. На это раз Всемирный день почки проходил под девизом: «В порядке ли ваши почки? Раннее выявление — залог здоровья почек».

Руководствуясь объявленным девизом, спикеры всех трех конференций сделали акцент на проблемах диагностики заболеваний почек.

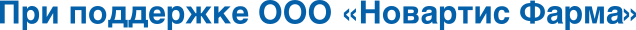

Профессор Добронравов Владимир Александрович в рамках доклада «Стратегии фармакотерапии ХБП в новой редакции клинических рекомендаций» на научно-практической конференции «Междисциплинарные проблемы нефрологии» в городе Уфа продемонстрировал данные популяционного исследования NHANES, из которых следует, что менее половины пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) = 30–15 мл/мин) осведомлены о своем заболевании и только 3–5 пациентов из 100 с ХБП без нарушения функции знают о своей болезни.

Рисунок 1. Распространенность ХБП (2011-2014) и осведомленность о ХБП (2009-2012) в зависимости от стадии ХБП в популяции NHANES2, 3, b

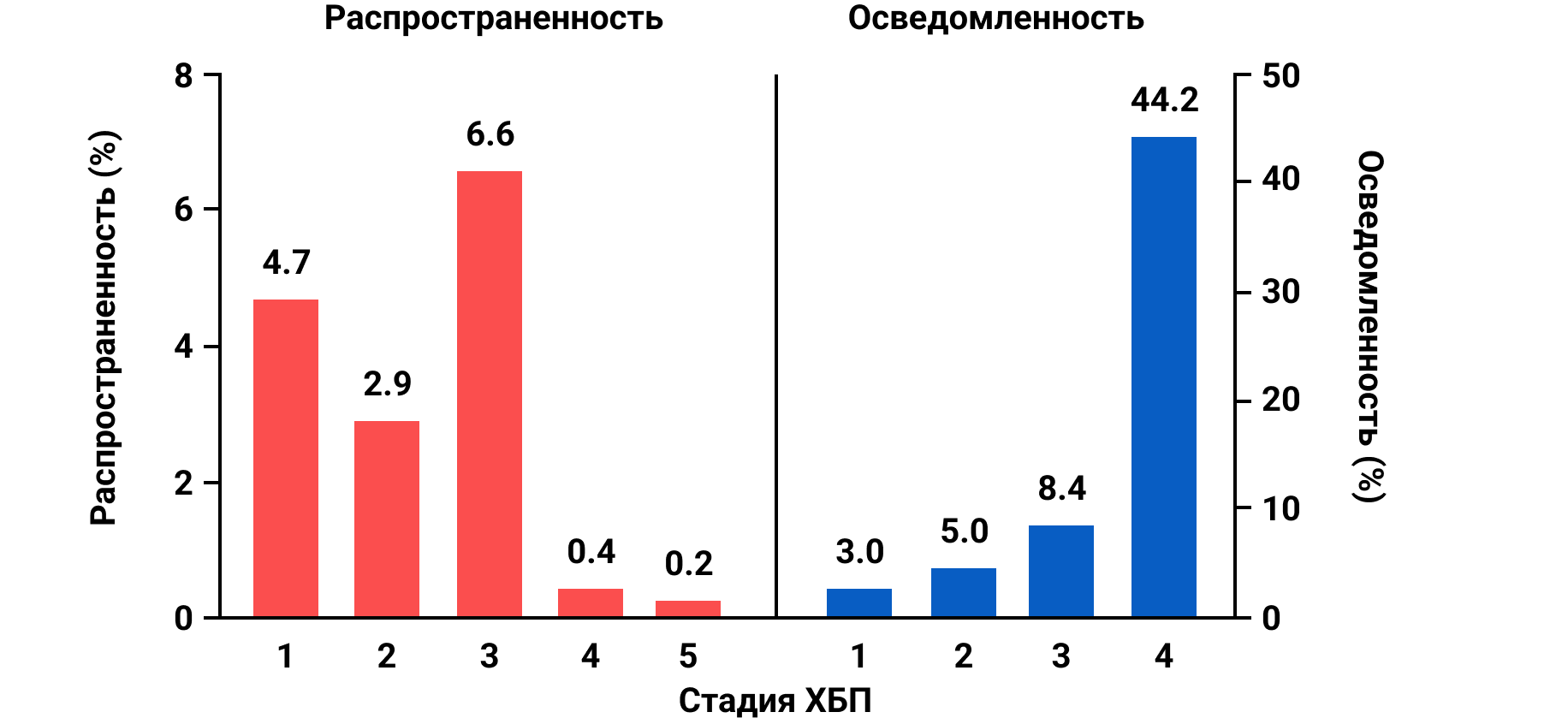

В том же докладе Владимир Александрович продемонстрировал последствия замедления постановки диагноза ХБП на 1 год, которые включали прогрессирование заболевания до 4–5 стадии, развитие терминальной почечной недостаточности (ТПН), а также развитие сердечно-сосудистых событий (инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности).

Исследование REVEAL-CKD

Замедление постановки диагноза ХБП на 1 год приводило

к повышению риска:

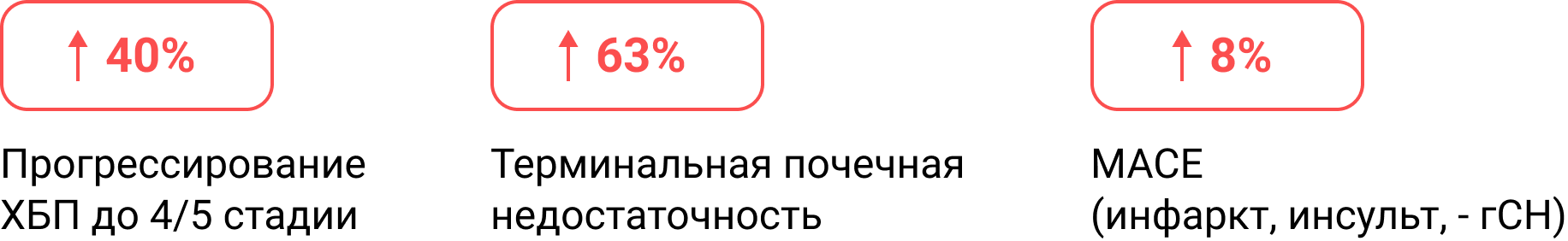

Исследование REVEAL–CKD показало увеличение скорости снижения почечной функции у больных, которым своевременно не был поставлен диагноз (красный график), по сравнению с пациентами с установленным диагнозом (зеленый график). Интересно, что даже запоздалая диагностика, значимо замедляет темпы прогрессирования почечной патологии (синий график).

Рисунок 2. Темпы снижения рСКФ до и после постановки диагноза ХБП (N=26 851)

Медиана (95% ДИ) изменения рСКФ (мл/мин/1,73 м2 в год). Снижение рСКФ оценивали до и после постановки диагноза ХБП путем построения индивидуальных моделей линейной регрессии по времени до постановки диагноза (и с момента) в годах как единственную независимую переменную для двухлетнего периода до и после постановки диагноза ХБП. Значения рСКФ в диапазоне +-0.5 года от времени постановки диагноза были исключены, чтобы свести к минимуму влияние регрессии на среднее значение, наблюдаемое около нулевого момента времени. "значение p. сравнивающее снижение рСКФ до и после постановки диагноза ХБП, рассчитанное с использованием Wilcoxon’s rank sum test. ДИ - доверительный интервал; (Angri N, et al. ADV Ther (2023) 40:2869–2885.)

На той же площадке профессор Бабкова Ирина Николаевна обсудила проблему поздней диагностики ХБП у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Одним из заслуживающих внимания выводом стало то, что несмотря на тщательное наблюдение пациентов с сахарным диабетом, у 20% пациентов не диагностируется заболевание почек в течение более одного года от появления первых симптомов болезни.

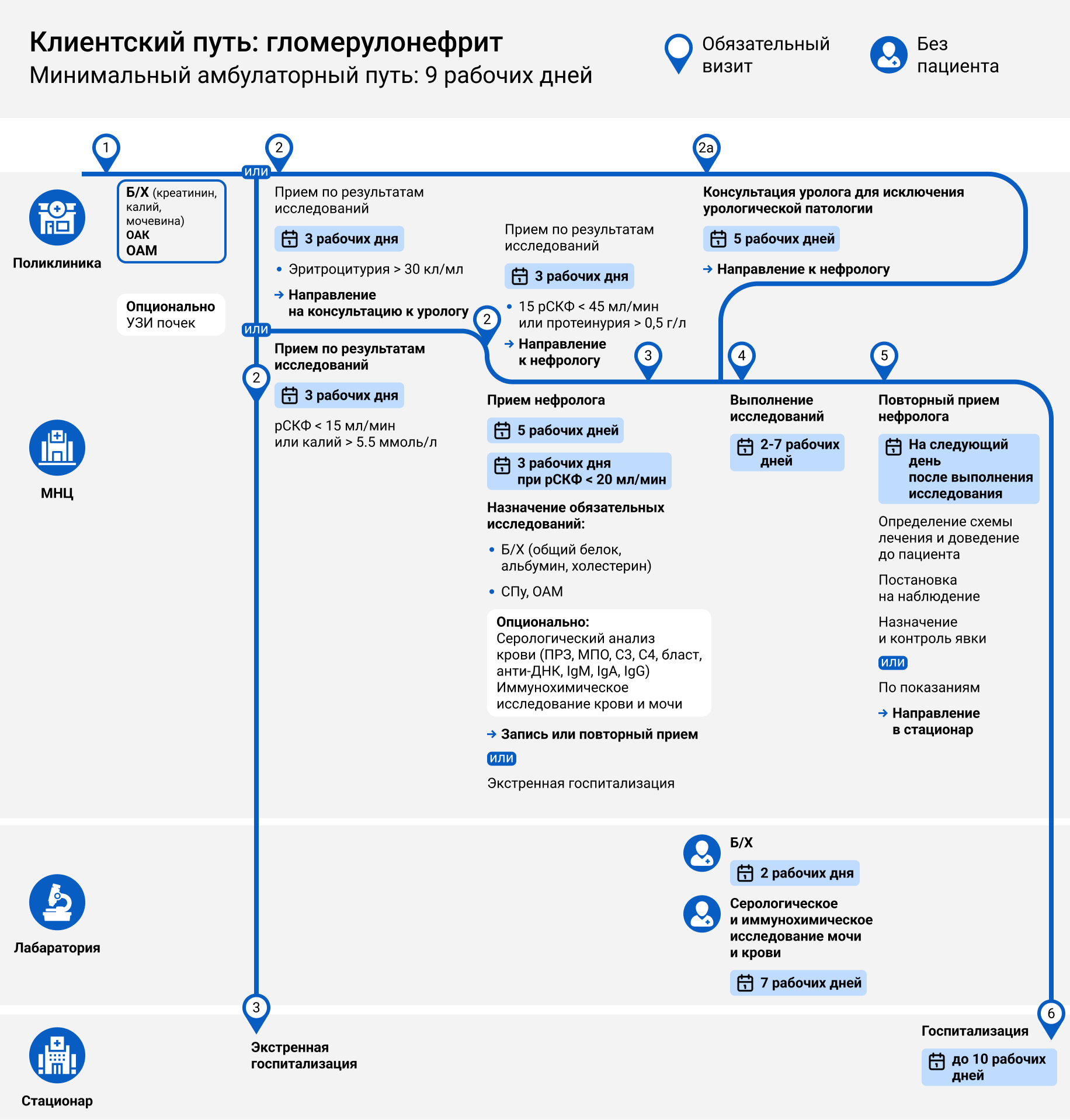

Варианты решения проблемы поздней диагностики ХБП представил главный внештатный специалист-нефролог ДЗМ, ЦФО Котенко Олег Николаевич в своем докладе на научно-практической конференции г. Москва. Эксперт поделился реализацией приказа № 1047 от 8 ноября 2022 г. «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «нефрология» взрослому населению в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы», отраженной в формировании схемы маршрутизации пациентов в г. Москва с предварительным диагнозом «гломерулонефрит».

Данная схема наглядно демонстрирует маршрут пациента от врача первичного звена к специалисту нефрологу, учитывая сроки и объем необходимого обследования для своевременной постановки точного диагноза.

Схема 1. Гломерулонефрит.

В своем докладе, профессор, академик РАН, главный трансплантолог МЗ РФ Сергей Владимирович Готье обозначил проблему тяжелого бремени пациентов с ТПН, находящихся на заместительной почечной терапии. По оценке эксперта сегодня насчитывается более 70 000 человек, большинство из которых получает диализную терапию и только 15000 имею трансплантированную почку. Сергей Владимирович привел интересные данные о том, что несмотря на кажущуюся дороговизну и сложность трансплантации, основные затраты на медицинскую помощь приходятся на первый год после пересадки и составляют порядка 1,5 млн рублей.

Начиная со второго года такие затраты составляют в среднем около 300 тысяч рублей в год, тогда как пациенты получающие диализную терапию создают финансовую нагрузку равную 1,5 млн рублей ежегодно, что делает трансплантацию экономически более выгодной. Кроме того, академик подчеркнул более высокое качество и продолжительность жизни у пациентов с почечным трансплантатом в сравнении с диализными пациентами.

Большой объем информации был посвящен проблеме ХБП: как и всегда отмечалась тесная взаимосвязь патологии почек и сердечно-сосудистой системы. В этом разрезе интересным было выделить доклад доктора Румейза Казанджиоглу (Стамбул, Турция) в рамках уже Санкт-Петербургского мероприятия, в котором обсуждался расчет риска развития различных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХБП, основанный на возрасте пациента, СКФ и отношения альбумина к креатинину мочи. Возможность такого расчета была представлена в последнем пересмотре международных рекомендаций KDIGO по ХБП.

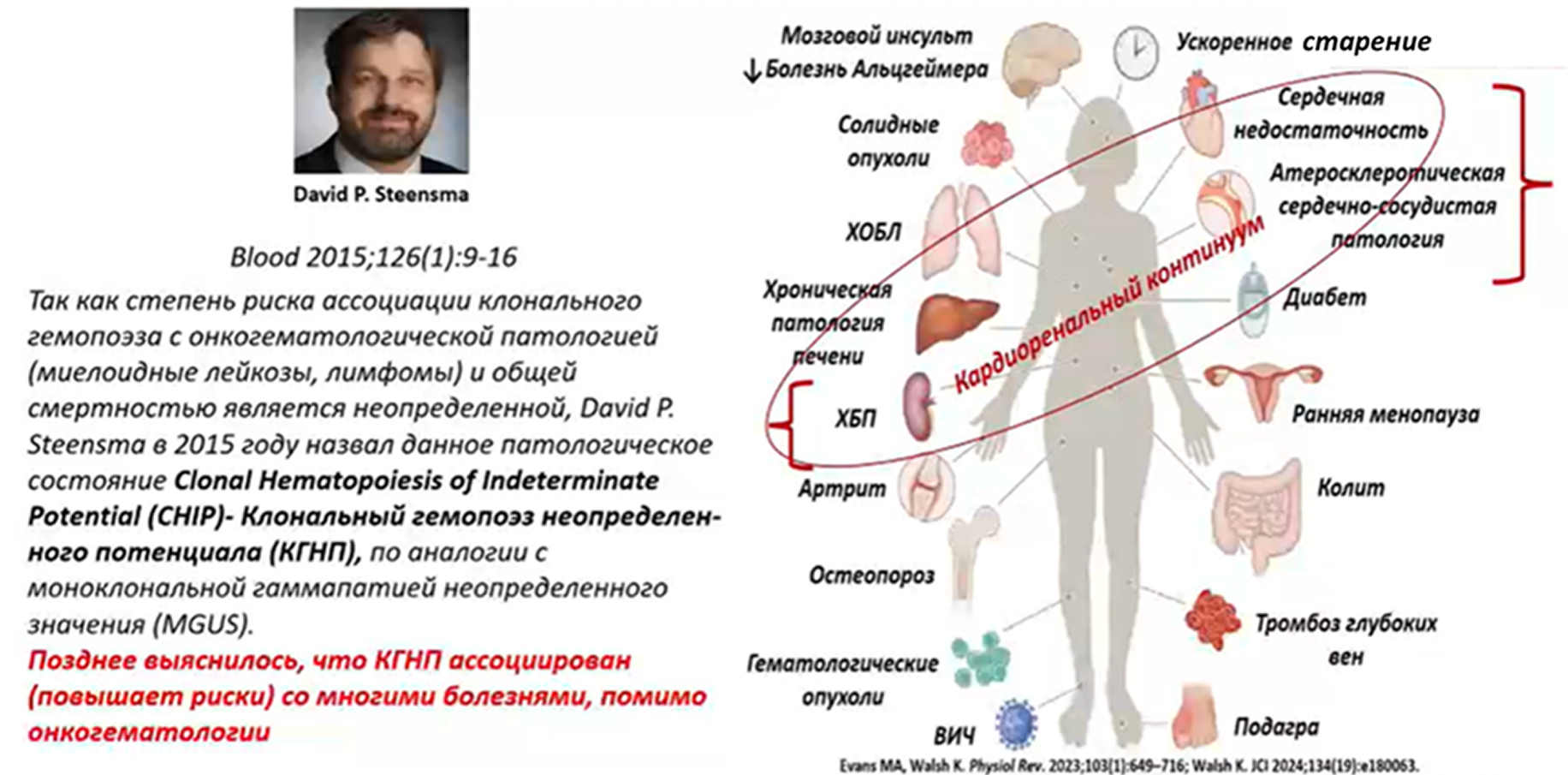

В продолжении данной тематики, на мероприятии в Уфе профессор Смирнов Алексей Владимирович представил доклад о роли драйверных мутации гемопоэтических стволовых клеток в формировании кардиоренального континуума. В докладе Алексей Владимирович продемонстрировал современную классификацию кардиоренальных взаимоотношений, определил понятие драйверных мутаций и определил роль клонального гемопоэза неопределенного потенциала в формировании кардиорнеального континуума. Драйверные мутации затрагивают ключевые гены, ответственные за регуляцию клеточного роста, деления и выживания клетки, что при нарушениях на этапах регуляции может провоцировать онкологический процесс.

Рисунок 3. Клональный гемопоэз неопределенного потенциала

В заключении профессор отметил, что комплексная терапия, направленная на различные звенья патогенеза кардиоренального континуума, включая ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (иРААС), натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, минералокортикоидных рецепторов, антагонисты эндотелиновых рецепторов и даже моноклональные антитела к интерлейкину-1β, может способствовать разрыву патогенетических связей и приводить к замедлению прогрессирования как почечной, так и сердечно-сосудистой патологии.

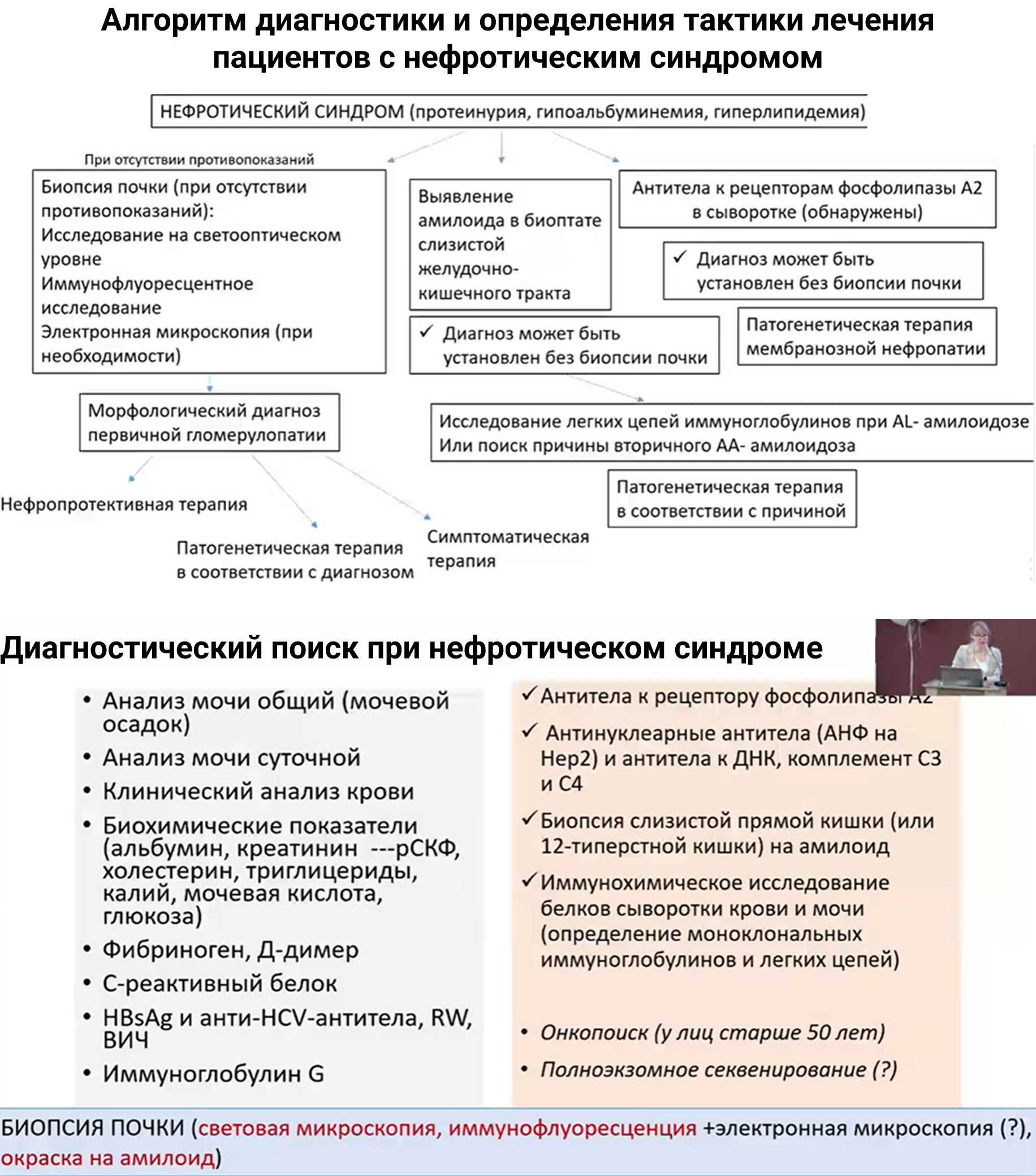

На той же площадке в Уфе профессор Чеботарева Наталья Викторовна в докладе, посвященном диагностике и ведению пациентов с нефротическим синдромом, представила подробный алгоритм диагностики для пациентов с нефротическим синдромом.

Наталья Викторовна выделила тромботические и инфекционные осложнения у пациентов с нефротическим синдромом, как основные факторы, влияющие на продолжительность жизни данной категории пациентов. Профессор рекомендовала использовать калькулятор оценки риска вышеуказанных осложнений и корректировать терапию больных с нефротическим синдромом исходя из полученных данных.

Дополнительными факторами риска тромбообразования являются:

- Протеинурия более 10г/сут;

- Семейный анамнез тромбофилии (генная тромбофилия, антифосфолипидный синдром);

- Длительный постельный режим;

- Ожирение (ИМТ >З5кг/м2);

- Оперативные вмешательства в недавнем прошлом (гинекологические, на брюшной полости, ортопедические);

- XCH III-IV класс по NYHA;

- Прием высоких доз глюкокортикостероидов.

Дополнительные факторы риска инфекционных осложнений у больных НС:

- Повышение уровня креатинина;

- Длительный нефротический синдром;

- Высокая кумулятивная доза стероидов (7г и выше), цитостатиков — более сильный фактор, чем выраженность НС.

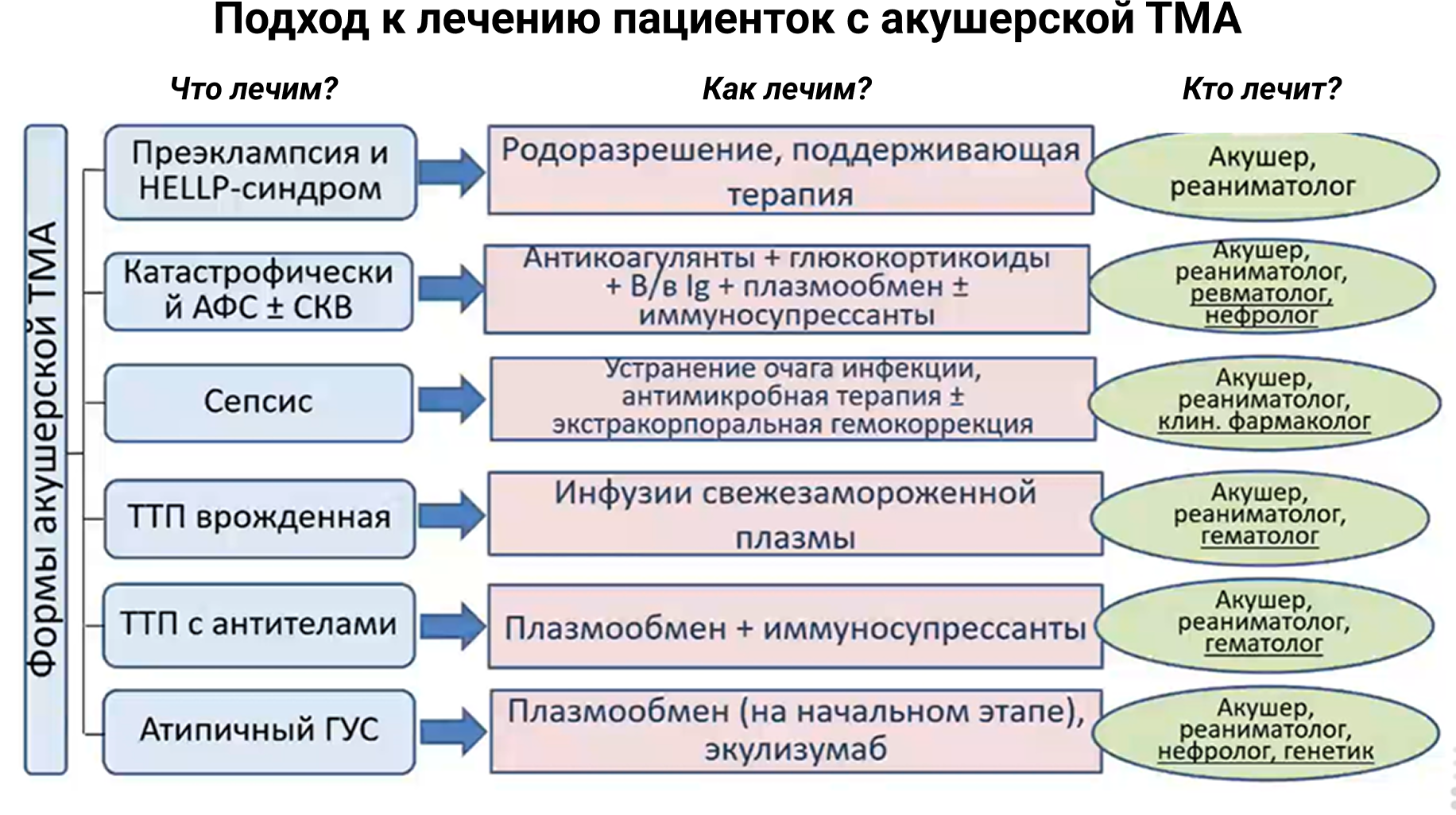

Доклад профессора Прокопенко Елены Ивановны касался развития острого почечного повреждения (ОПП) в акушерской практике. В докладе были представлены причины данного состояния в зависимости от срока гестации.

Особый акцент Елена Ивановна сделала на тромботические микроангиопатии (ТМА), как причины развития ренальной почечной недостаточности во время беременности с подробным разбором современных подходов к терапии, а также разделения зон ответственности специалистов при ведении таких пациенток.

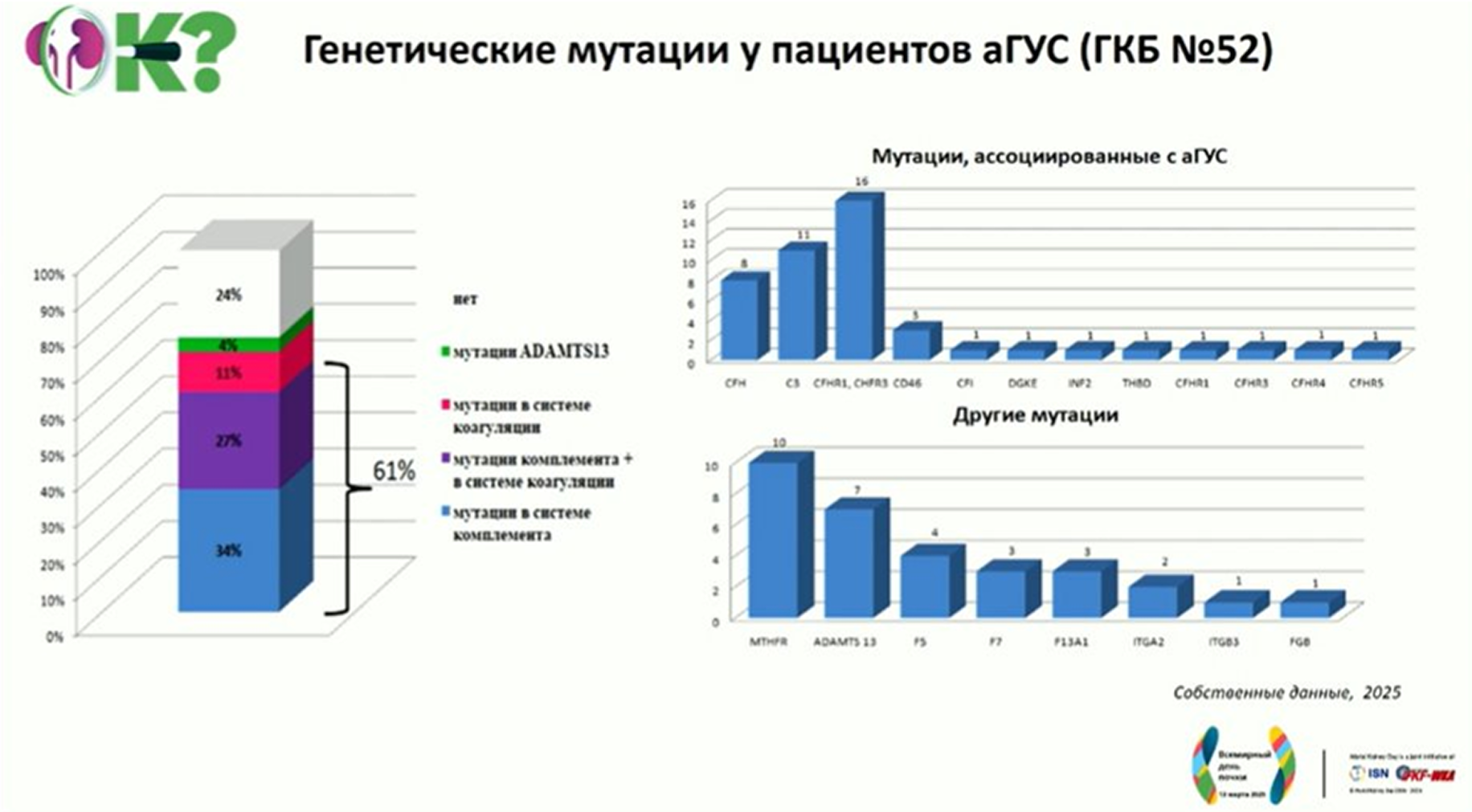

Не обошли стороной на всех трех площадках проблему комплемент-связанных заболеваний почек. Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС), как форма ТМА, подробно обсуждалась на конференции в г. Москва. Иванова Екатерина Сергеевна в своем докладе показала, что в 61% случаев в основе данного заболевания лежат генетические мутации в системе комплемента изолированно или в комбинации с нарушениями в системе коагуляции.

При этом генетические мутации в системе комплемента являются мощным неблагоприятным фактором риска снижения как общей, так и почечной выживаемости.

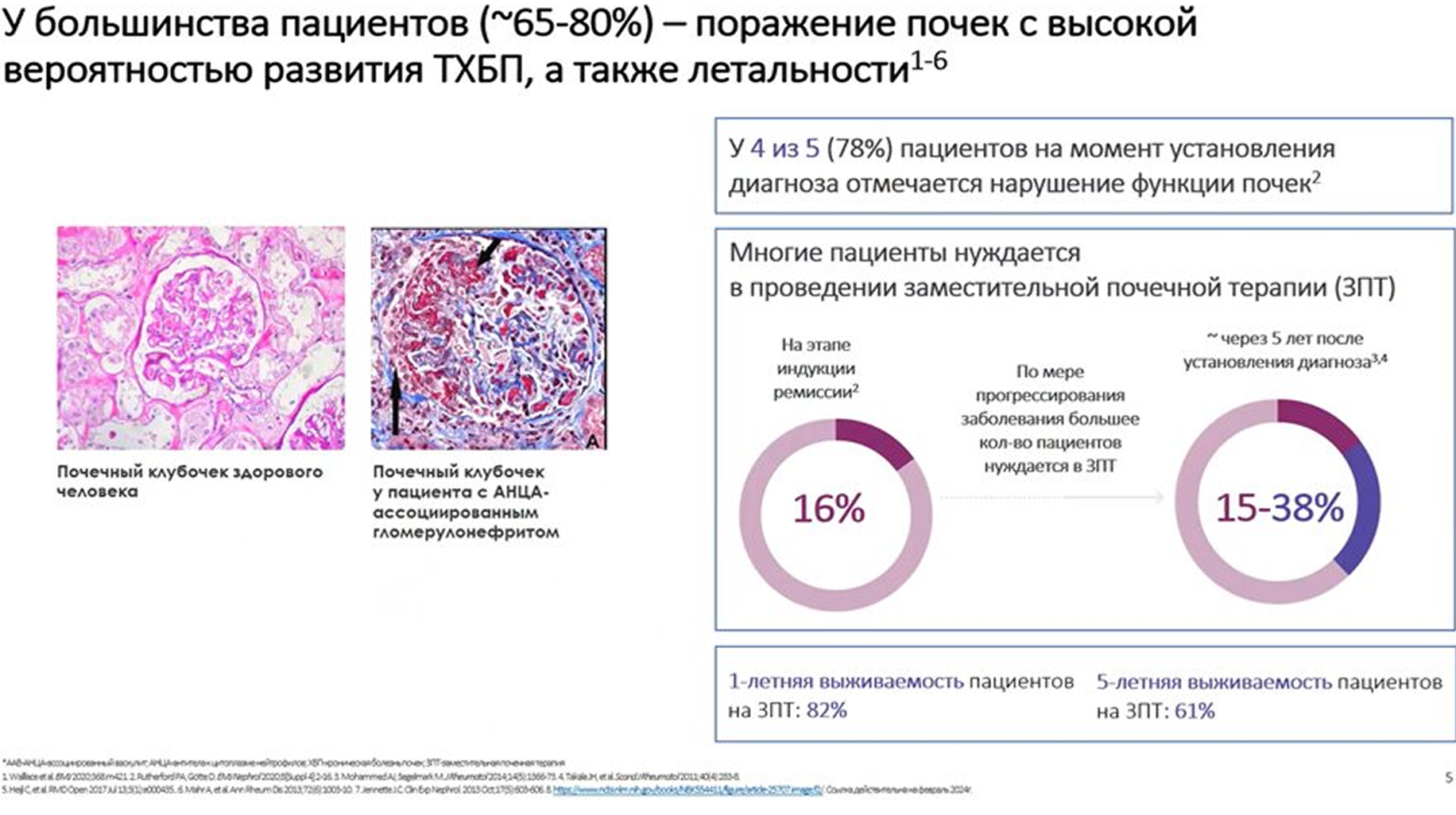

Проблемы ангиопатии в разрезе обсуждения ANCA-васкулитов обсуждались не только в Москве, но и на конференциях в Уфе и Санкт-Петербурге. Профессора Добронравов Владимир Александрович и Есаян Ашот Мовсесович говорили о ANCA-васкулитах, как о тяжелой патологии, которая приводит к ТПН до 80% пациентов, а также ассоциируется с высокой летальностью. Вместе с тем на имеющаяся на сегодняшний день терапия не позволяет эффективно справляться с проблемой.

В своем докладе профессор подчеркнул ведущую роль гиперактивации системы комплемента в патогенезе ANCA-васкулитов, что требует внедрения новых таргетных препаратов для лечения данного заболевания.

11402025/IPT/DIG/04.25/0